В Тверской области в последнее время нарастает вал информационных поводов, связанных с 700-летней годовщиной убийства Михаила Ярославича Тверского. Пик придётся на 5 декабря, когда в торжественном мероприятии примут участие губернатор и вся региональная политическая элита.

В Тверской области в последнее время нарастает вал информационных поводов, связанных с 700-летней годовщиной убийства Михаила Ярославича Тверского. Пик придётся на 5 декабря, когда в торжественном мероприятии примут участие губернатор и вся региональная политическая элита.

Но как мне кажется, в этом море информации сложно составить впечатление о реальном Михаиле Ярославиче: кем был этот человек, чего он добивался в политике и какие цели преследовал. Поэтому попробую изложить свою точку зрения на фигуру великого князя Михаила Ярославича Тверского.

Начнём с основы основ – с имени. Мало кто знает, но использовать словосочетание «Михаил Тверской» без указания на то, какой же именно тверской князь имеется ввиду, как минимум, исторически некорректно. Ирония состоит в том, что «Михаилов Тверских» в истории Великого княжества Тверского было трое: Михаил Ярославич (правил в 1282/86-1318 годах), Михаил Александрович – один из величайших тверских князей, в годы правления которого рождается ёмкая формула тверской идентичности – «тверская великая свобода» (правил в 1368-1399 годах) и не менее знаковая и трагическая фигура для всей тверской истории – её последний великий князь Михаил Борисович (правил в 1461-1485 годах), сын легендарного Бориса Александровича.

Поэтому когда депутаты Тверской городской думы голосовали за переименование Советской площади в «площадь Михаила Тверского», то неплохо было бы народным избранникам уточнить в честь какого именно Михаила Тверского назван новый топоним. Я не исключаю того, что депутаты, возможно, искренне скорбят об утрате тверским государством независимости в 1485 году и назвали площадь в память о Михаиле Борисовиче Тверском, или же мечтают о возвращении «тверской великой свободы» и назвали площадь в честь Михаила Александровича Тверского.

Шутки шутками, но маловероятно, чтобы большинство народных избранников даже поверхностно было знакомо с тверской историей. Что, впрочем, совсем не удивительно, ведь эпоха Великого княжества Тверского изучена крайне слабо. Серьёзную научную литературу по истории этого средневекового тверского государства можно пересчитать по пальцам одной руки: ставшая классической работа В.С. Борзаковского «История тверского княжества», написанная больше столетия назад – в XIX веке, и монография немецкого профессора Эккехарда Клюга «Княжество Тверское». Есть ещё одна книга, написанная прекрасным тверским историком и преподавателем А.В. Чернышовым, мимо которой ну никак нельзя пройти – это «Очерки по истории Тверского княжества XIII-XV вв.», но она, скорее, относится к научно-популярному жанру. Вот, пожалуй, и всё.

К сожалению, по совершенно непонятной для меня причине, Тверской государственный университет, который и должен был быть в первых рядах по изучению тверской региональной истории, практически не занимается подобной проблематикой. В отличие от Великого Новгорода, у нас нет своего центра региональных исследований, не выходят многочисленные монографии по отдельным темам, связанным не только с Великим княжеством Тверским, но и другими государственными образованиями на территории современной Тверской области – Торопецким, Бельским, Фоминским и Ржевским княжествами. Этот славный период тверской истории практически не представлен в главном музее региона – объединённом государственном музее. По меткому выражению одного общественного деятеля, Тверской университет вместо регионалистики выбрал провинциализм, и мы это видим сейчас, когда никто из научного сообщества даже не поправит депутатов городской думы с «Михаилом Тверским».

Всё это, конечно, печально, но вернёмся к фигуре Михаила Ярославича. Речь пойдёт о нём.

По мнению Борзаковского и Клюга, первым тверским князем стал отец Михаила – Ярослав Ярославич. Но совершенно очевидно, что всё то, с чем впоследствии будет ассоциироваться Великое княжество Тверское, было заложено в правление Михаила Ярославича. Именно Михаила Ярославича мы с полным правом можем назвать основателем тверского государства, просуществовавшего почти два столетия, вплоть до его завоевания Москвой в 1485 году. Поэтому попробуем разобраться в историческом наследии Михаила Ярославича.

Неизменность границ и суверенитет

Политический брак между Михаилом и Анной, без всякого сомнения, был актом личной унии для тверских и кашинских элит, объединивших усилия двух прежде независимых княжеств. Кашинское княжество вплоть до правления Бориса Александровича сохраняло известную самостоятельность и, во многом, в расчёте на кашинский сепаратизм, строилась политика Москвы по ослаблению Твери, но к чести кашинцев, эти идеи никогда не преобладали на востоке великого княжества.

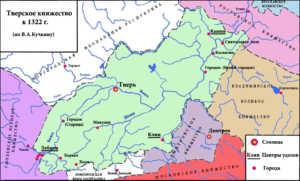

После объединения Твери и Кашина территория Тверского княжества больше не расширялась, и это была сознательная стратегия тверских князей. К тому времени уже довольно прочно в летописях закрепился термин «Тферское», означавший тверской регион, земли тверского подчинения, традиционную тверскую округу в бассейне Верхней Волги. Как отмечал ещё А.В. Чернышов в своих «Очерках…», существовали два фундаментальных принципа, которыми тверские князья, в противовес московским, руководствовались уже с начала XIV века, то есть как раз со времени правления Михаила Ярославича: 1) отказ от расширения территории Тверского княжества; 2) невмешательство во внутренние дела других русских княжеств и городских республик.

После объединения Твери и Кашина территория Тверского княжества больше не расширялась, и это была сознательная стратегия тверских князей. К тому времени уже довольно прочно в летописях закрепился термин «Тферское», означавший тверской регион, земли тверского подчинения, традиционную тверскую округу в бассейне Верхней Волги. Как отмечал ещё А.В. Чернышов в своих «Очерках…», существовали два фундаментальных принципа, которыми тверские князья, в противовес московским, руководствовались уже с начала XIV века, то есть как раз со времени правления Михаила Ярославича: 1) отказ от расширения территории Тверского княжества; 2) невмешательство во внутренние дела других русских княжеств и городских республик.

«Как следует оценивать стремление великих князей Тверских к утверждению двух принципов – неизменности границ княжества и его территориального суверенитета – в качестве оснований устойчивого политического порядка на Руси? Вряд ли правильно видеть в такой политике проявление «феодальной раздробленности» русских земель и попытку закрепить эту раздробленность – централизация власти в пределах Тверского княжества осуществлялась твёрдой рукой, и во время правления Бориса Александровича остатки независимости потерял последний из тверских уделов – Кашинский. Существенно то, что тверские правители распространяли представления о неизменности границ и территориальном суверенитете далеко не на все политические образования Руси, а лишь на те из них, которые имели ранг «великих» княжеств. Таковых в конце XIV в. – начале XV в. насчитывалось всего четыре – Московское, Тверское, Смоленское и Рязанское. Таким образом, тверская политическая программа исходила из реального существования нескольких самостоятельных центров власти на Руси и вовсе не подразумевала сохранения в этих центрах порядка «старшинства» и проистекающей из него удельной вольницы» (А.В. Чернышов «Очерки…»).

Говоря современным языком, тверские князья, начиная с Михаила Ярославича, на протяжении двух столетий занимали чёткую регионалистскую позицию, пытаясь превратить Северо-Восточную Русь в федерацию, где под эгидой тверского княжеского дома сохранили бы своё значение старые центры – Москва, Смоленск, Рязань, Новгород, Псков и другие более мелкие удельные княжества. Нечто подобное произошло значительно позднее, в XIX веке, когда Гогенцоллерны, будучи королями Пруссии, объединили большую часть немецких земель в Германскую империю. При этом, даже став частью Германской империи, вошедшие в её состав германские государства, такие как, например, королевства Баварии, Саксонии и Вюртемберга, великие герцогства, герцогства и княжества, сохранили определённую самостоятельность и свои династии.

Союз с Литвой против Москвы и Новгорода

Начиная с XIV века, объединённая Тверь выстраивает собственную внешнюю политику, вступив в союз с набирающим силу и мощь Великим княжеством Литовским. С первых лет правления Михаила Ярославича, вплоть до 30-40-х годов XV века в Восточной Европе будут противостоять друг другу два военно-политических союза: Твери и Литвы с одной стороны, Москвы и Новгорода – с другой. Выбор Литвы в качестве стратегического союзника станет важнейшим внешнеполитическим наследием Михаила Ярославича, которому будут неуклонно следовать все последующие тверские князья.

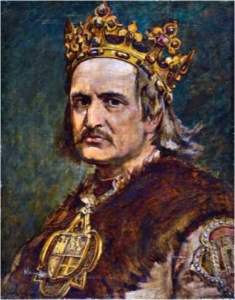

Король польский Владислав II Ягайло, сын великого князя литовского Ольгерда и тверской княжны Ульяны, родоначальник династии Ягеллонов

И более того, династическая политика тверского княжеского дома также будет связана не столько с другими русскими княжествами, сколько с Литвой. Например, внучка Михаила Ярославича – Ульяна Тверская – станет супругой литовского князя Ольгерда и матерью будущего польского короля Владислава-Ягайло, основателя династии Ягеллонов. Кровь Ягеллонов течёт сегодня практически во всех европейских королевских и аристократических семьях, поэтому не будет большим преувеличением утверждать, что Михаил Ярославич стал одним из предков Виндзоров, Гогенцоллернов, Виттельсбахов, Веттинов, Вюртембергского и Гессен-Дармштадтского домов, разных ветвей Габсбургов и Бурбонов, Радзивиллов и Чарторыйских, других известных и влиятельных родов.

Во многом, разрыв литовско-тверского союза со стороны литовских элит, станет одной из причин падения Твери и утраты Великим княжеством Тверским независимости в 1485 году. Но и Литва, отказавшись от двухвекового союза, в конечном счёте получит на востоке многократно усилившуюся Москву. И с этого времени начнётся закат уже самого Великого княжества Литовского, который впоследствии приведёт литовско-русское государство к катастрофе Ливонской войны, фактической утрате большей части своих территорий и даже самостоятельности по итогам Люблинской унии в 1569 году.

Борьба с татарами

Восстание против татар в Твери 8 января 1327 года

Начиная с правления Михаила Ярославича, Тверь становится последовательным и бескомпромиссным противником татарского владычества на Руси. Без всяких сомнений, антитатарскую направленность нёс уже упомянутый выше союз с Литвой. В то время как Московское государство встало на путь коллаборации с Ордой, тверские князья, начиная с Михаила Ярославича, старались использовать все имевшиеся у них в распоряжении возможности и средства для разрыва отношений с татарами.

И стоит отметить, что этот путь увенчался для тверичей полным успехом.

После череды восстаний против татар и войн с московско-татарскими коалициями, в 1383 году Тверское княжество было выделено из формального подчинения владимирским и московским князьям и напрямую подчинено Орде, а уже в конце XIV – начале XV веков стало полностью независимым от татарского «царя». Во всяком случае, русские летописи однозначно отмечают тот факт, что в 1425 году Тверь не платит татарам никакой дани или «подарков», в отличие от остальных земель.

Уникальность исторического пути Твери состояла в том, что она стала единственным в истории государством Северо-Восточной Руси, которое обрело независимость и от Владимира-Москвы, и от Орды, и при этом надолго смогло сохранить свой суверенитет.

Правовая система

Существует распространённое заблуждение, что во всех средневековых русских княжествах и городских республиках в качестве правовой системы использовался корпус юридических норм, известный как «Русская правда».

Безусловно, «Русская правда» имела хождение во всех государствах Северо-Восточной Руси, во всех, кроме двух – Великого княжества Тверского и Псковской республики. В Твери и Пскове существовала своя собственная правовая система, гораздо более близкая к западноевропейскому городскому праву той эпоху – кульмскому и магдебургскому, а также к римскому праву, нежели к «Русской правде».

Безусловно, «Русская правда» имела хождение во всех государствах Северо-Восточной Руси, во всех, кроме двух – Великого княжества Тверского и Псковской республики. В Твери и Пскове существовала своя собственная правовая система, гораздо более близкая к западноевропейскому городскому праву той эпоху – кульмскому и магдебургскому, а также к римскому праву, нежели к «Русской правде».

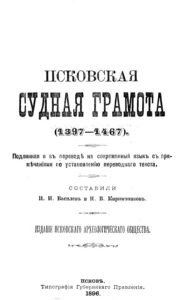

К сожалению, правовых памятников эпохи тверского княжества не сохранилось, но в нашем распоряжении имеется текст Псковской судной грамоты – уникального исторического документа XV века. Так вот, как отмечают все исследователи Псковской судной грамоты, её основные положения в виде состязательного характера судопроизводства, равенства сторон в суде и разделения функций между обвинителем, защитой и судом, введения в качестве судебных доказательств письменных доказательств, возникновения института судебного представительства, которым могли воспользоваться женщины, глухие, подростки, монахи и престарелые люди, наличия развитого гражданского права, введения важнейшей нормы о том, чтобы долговые обязательства ложились не на личность должника, а на его имущество, таким образом, должник не расплачивался по долгам собственной свободой, и многие другие – показывают, насколько далеко ушёл Псков в правовом отношении от других русских княжеств и республик, опередив их на целую эпоху.

Вместе с тем, Псковская судная грамота появилась в Пскове не случайно и состояла из двух частей: грамоты великого князя тверского Александра Михайловича (правление 1326-1327 и 1338-1339 годы) и грамоты князя Константина Дмитриевича, княжившего в Пскове в 1407-1414 годы. С добавлениями, сделанными позже, судная грамота была утверждена на псковском вече в 1467 году.

Александр Михайлович – фигура в тверской истории не менее трагичная, чем его отец – Михаил Ярославич. При нём произошло знаменитое тверское восстание против татар 1327 года, после которого Александр Михайлович вынужден был эмигрировать в Псков, где и дал псковичам первую судную грамоту. Впоследствии, Александр Михайлович будет убит в Орде вместе со своим сыном Фёдором, повторив судьбу своего отца. Давая судную грамоту псковичам, вряд ли Александр Михайлович измышлял юридические нормы, что называется, из головы, руководствуясь ещё не существовавшей в то время юридической наукой. Очевидно, что произошёл перенос тверских правовых норм на псковскую почву. И в этом нет ничего удивительного. Псковская республика, только отделившаяся в то время от Новгорода, нуждалась в собственной правовой системе и вполне могла взять тверское право за основу, что и выразилось в грамоте Александра Михайловича.

Тверская церковь

Первый тверской епископ Симеон из Полоцка

Важнейшим направлением политики Михаила Ярославича стало создание собственной тверской церковной юрисдикции, независимой от Владимира и Москвы. Ещё в конце 70-х годов XIII века, благодаря приглашению из Полоцка епископа Симеона, ставшего первым тверским епископом, в Твери появилась епископская кафедра. Как писал Эккехард Клюг, «за полвека до этого Тверь была всего лишь пограничным укреплением; в ней даже не было княжеского стола. Приобретя епископскую кафедру, она превосходила теперь большинство других городов русского северо-востока».

Встав на путь борьбы с татарами и укрепления своего государства, тверские князья, начиная с Михаила Ярославича, не могли не понимать, в чьих руках находится реальное управление русской церковью. С самого начала татарского завоевания церковные иерархи повели себя как проводники политики ханов, поэтому противостояние Орде и Москве не могло не получить выражения и в церковной сфере, и когда киевский митрополит, временная кафедра которого находилась во Владимире, фактически переехал в Москву, в Твери это справедливо расценили как переход церкви на сторону Москвы. В этих условиях основными направлениями тверской политики относительно института церкви стали: обеспечение максимума невмешательства во внутренние тверские церковные дела со стороны Москвы и Орды, попытки продвижения ставленников Твери на пост митрополита всея Руси, и попытки обособления тверской епархии от московской митрополии.

Можно утверждать определённо, что тверская епархия с самого начала основания княжества стояла особняком от владимирской, а впоследствии – московской митрополии. Практически все тверские иерархи были идейными сторонниками своих князей и фактически назначались последними. Назначенные тверскими князьями епископы утверждались московским митрополитом, но, зачастую, это утверждение было сугубо формальным, а некоторые тверские епископы даже занимали свою кафедру и без такого одобрения. Подобных автономных церковных юрисдикций в Восточной Европе существовало только три – православные земли Великого княжества Литовского, Великое княжество Тверское и Новгород, в котором вече избирало архиепископа и архимандрита. И основы самостоятельной тверской церкви заложил именно Михаил Ярославич.

Так, следующий за Симеоном и второй по счёту тверской епископ, сын литовского князя Гирдяниса, Андрей (1289-1316 годы кафедры) в конфликте тверского князя Михаила Ярославича, занимавшего тогда и пост великого князя Владимирского, с митрополитом Петром (1308-1326 годы кафедры), стоявшим на промосковских позициях, безоговорочно занимает сторону своего князя, а не «непосредственного руководителя». Более того, Андрей инициирует расследование против Петра, обвиняя того в симонии – торговле церковными должностями. Собранный для разбирательства собор русских иерархов в Переславле – на московской территории, Петра оправдал. Андрея это не устроило, и он потребовал повторного разбирательства, но уже в Константинополе. И собор иерархов в Константинополе согласился с обвинениями, выдвинутыми тверским епископом, с горечью признав, что московский митрополит «мьзды емлеть отъ ставленія, яко и кочьмитъ есть, продаеть благодать Святаго Духа: то есть преизлеше гневъ отъ Бога; про то же не токмо изметають святіи канони, но и отлучають и проклинають его». Однако каких-либо серьёзных последствий для Петра это не имело и даже не помешало в будущем причислить его к лику московских святых – ведь он перенёс митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Следующий за Андреем, епископ Варсонофий (1317-1328 годы кафедры), благословляет Михаила Ярославича на знаменитую Бортеневскую битву с московско-татарским войском, в которой тверичи одержали победу.

В дальнейшем противостояние тверских князей и московских церковных властей лишь усиливается, дойдя до прямого разрыва после Ферраро-Флорентийского собора.

***

Можно было бы ещё много написать о монетном деле в Тверском княжестве, экономике и ремёслах, культуре и тверском кремле, но я ограничился лишь теми новеллами, которые ввёл именно Михаил Ярославич Тверской: превращение своей «отчины» в самостоятельное государство, обладавшее собственными дипломатическими связями, высоким международным престижем и развитой культурной традицией, собственной уникальной для средневековой Руси правовой системой и автономной церковной организацией.

На плакате перед восстанавливаемым собором Святого Спаса в Твери есть замечательные слова: «И задумал положить душу свою за своё Отечество», которые традиция относит к Михаилу Ярославичу. И Михаил Ярославич, действительно, положил свою жизнь за своё Отечество – за Тверское княжество, ставшее уже при его внуке Михаиле Александровиче Великим княжеством Тверским – одним из сильнейших и развитых государств Восточной Европы.

Но это уже совсем другая история.

Михаил ДРОНЬ