16 декабря – день освобождения Калинина. Каждый год мы отмечаем годовщину этого события как важный патриотический праздник. Каждый год историки обнаруживают в архивах и базах данных имена все новых и новых героев.

О подвиге сержанта Василия Давыдова не приходилось читать даже в самых подробных исторических источниках. Эту историю разыскали энтузиасты из замечательного исторического сообщества «Битва за Москву», которые и выложили краткую версию истории подвига Давыдова. А мы покопались, дополнили ее тем, что знали, и теперь возвращаем имя еще одного настоящего героя, который сражался за освобождение нашего города.

Считается, что операция по освобождению Калинина началась еще 5 декабря – эту дату называет, в частности, тверской историк Максим Фоменко, написавший обстоятельное историческое исследование «Освобождение Калинина» три года назад. В течение 11 дней советские войска взломали немецкую оборону, нанесли глубокий удар и сумели изгнать фашистские войска из города. Калинин стал первым крупным (областного значения) городом, который был освобожден в ходе Великой Отечественной войны, в ходе контрнаступления в битве за Москву.

Для удара в направлении Калинина создавалась ударная группировка. Ставка рекомендовала включить в состав ударной группировки наиболее боеспособные дивизии, еще не измотанные боями или получившие недавно маршевые пополнения. Несколько дивизий командующему Калининским фронтом Ивану Коневу передавались с соседних фронтов. Так, из состава Северо-Западного фронта перешла 262-я стрелковая дивизия, а вообще в ударную группу вошли 5 отдельных дивизий, включая одну кавалерийскую, и отдельная мотобригада.

В районе Пасынково (жители Твери, конечно же, знают эту небольшую деревню), практически сразу за поселком Химинститута, в декабре 1941 года дислоцировался штаб 256-й стрелковой дивизии. Было принято решение сформировать лыжные батальоны, которые, как предполагалось, наносили бы маневренные и быстрые удары по немецким частям, позициям, штабам и узлам связи. В эти лыжные батальоны включали наиболее опытных бойцов (в первую очередь – имеющих непосредственный боевой опыт и, само собой, умеющих ходить на лыжах). Однако в штабах лыжные батальоны как самостоятельные боевые единицы оценивали скептически. Вот что пишет об этом Максим Фоменко: «Подобные формирования на этапе прорыва обороны противника, опиравшейся на сеть опорных пунктов, вряд ли могли стать полноценным средством качественного усиления стрелковых соединений. Будучи неплохо оснащенными в сегменте легкого стрелкового оружия, батальоны практически не имели средств надежного подавления огневых точек противника, особенно в населенных пунктах. В условиях относительно плотных построений оборонявшихся частей вермахта и отсутствия «тылов» в чистом виде лыжники теряли свое главное преимущество перед обычной пехотой – способность быстро маневрировать и наносить короткие удары по штабам и коммуникациям противника. Проблема заключалась в том, что до этих штабов и коммуникаций еще нужно было добраться, неся на себе (в лучшем случае – на санях) запас патронов и мин к немногочисленным минометам».

К тому же уже на стадии выдвижения к передовой лыжные батальоны стали нести потери. 11 декабря в районе Максимовского лыжный батальон попал под удар немецких бомбардировщиков, потеряв в результате налетов сразу 40 человек. Тогда же 21-й лыжный батальон получил приказ разгромить штаб противника в Максимовском, после чего вернуться в Пасынково. Однако батальон смог только к вечеру дойти до Игнатово, промежуточного пункта.

Тем не менее наступление постепенно развивалось, несмотря на все сложности и неудачи, сопровождавшие советские войска. По другую сторону фронта уже не было иллюзий в отношении пребывания сил вермахта в районе Калинина.12 декабря в штабе 9-й немецкой армии, державшей оборону Калинина, стали отмечать участившиеся и все более успешные атаки советских штурмовых подразделений, и предлагали отвести немецкие войска восточнее железной дороги Калинин — Вышний Волочек, чтобы сократить пути подвоза боеприпасов и продуктов для занимающих оборону войск. Если бы было принято такое решение, немцам потребовалось бы примерно 3-4 недели, чтобы отвести на новые позиции артиллерию, транспорт и вывезти ценное имущество. Но этих недель у них не было. У врага оставались считанные дни, и уже совсем скоро наступит 16 декабря, когда немецкие войска в панике отступят из Калинина!

И вот тут возникает фигура нашего героя. Одного из бойцов тех самых лыжных батальонов, которые постоянно атаковали немецкие позиции. Собственно, лыжники проводили разведку боем, и уже по их «наводке» в атаку шли соединения 31-й армии.

И вот тут возникает фигура нашего героя. Одного из бойцов тех самых лыжных батальонов, которые постоянно атаковали немецкие позиции. Собственно, лыжники проводили разведку боем, и уже по их «наводке» в атаку шли соединения 31-й армии.

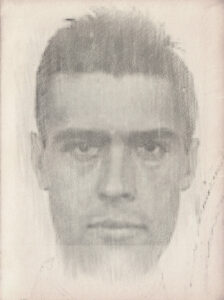

О сержанте Василии Давыдове мы знаем только из скупых сведений, указанных в его наградном листе. Там же сохранилось его фото – единственное, которое удалось обнаружить. Давыдов родился в 1914 году где-то под Курском, из членов семьи указал только свою мать Мавру Никитичну Давыдову. В 1938 году Василий Давыдов ушел в армию, участвовал в финской войне – на Редбольском направлении получил ранение. После этого указано, что он стал кандидатом в члены ВКП(б), но о получении им партийного билета ничего не сообщается. Давыдов участвовал в боях по обороне Калинина в сентябре 1941 года, а потом – в боях по его освобождению. Сообщалось, что на фронт он вернулся в сентябре 1941 года и успел получить ранение при обороне Калинина.

Дрался он отчаянно. 6 декабря рота, в которой служил Давыдов, получила приказ пересечь железную дорогу Москва — Калинин, занять деревню Котово, после чего пересечь Волоколамское шоссе и занять оборону, удерживать позиции до подхода основных сил.

Вот что сообщается в наградном листе о том бое: «Товарищ Давыдов, учтя как патриот Родины важность поставленной задачи перед ротой, сам героически сражался вместе со своим взводом перед превосходящими силами противника, опрокидывая его в бегство. Товарищ Давыдов, не щадя своей жизни, первый бросался на врага, окопавшегося в земле. Будучи легко ранен в грудь, не дал вида бойцам – вынув пулю из груди, которая вся не вошла в тело, опять пошел в наступление. В бою за овладение Волоколамским шоссе т. Давыдов был вторично ранен в спину осколком, после чего направлен в санбат. За время боев он лично уничтожил 11 фашистских солдат и одного офицера».

Просто представьте этого героя. Вот он идет в атаку вместе со своими боевыми товарищами. В грудь бьет пуля. В азарте боя Давыдов не показывает вида, что он ранен. Вытаскивает пулю из груди, отбрасывает в снег и продолжает бой! Если бы такую сцену показали в каком-нибудь военном фильме, зрители поморщились бы – ну что за выдумки, такого не бывает. Но перед нами – подлинный наградной лист, подписанный командиром роты старшим лейтенантом Коноплицким. И там эта деталь отмечена особенно: «будучи ранен в грудь, вынул ее, она не вся вошла в тело, и продолжил наступление».

Как сообщает военная энциклопедия, 256-я стрелковая дивизия, в рядах которой воевал отважный сержант Василий Давыдов, находилась под Калинином за Волгой с первого дня операции по освобождению Калинина. В течение 11 дней бойцы дивизии вели ожесточенные бои с противником, перерезали Волоколамское шоссе, 15 декабря вышли на восточные окраины города. Части именно этой дивизии первыми ворвались в Калинин. По окончании операции дивизия вела бои в Смоленской области, затем была выведена в резерв фронта.

Как сообщает военная энциклопедия, 256-я стрелковая дивизия, в рядах которой воевал отважный сержант Василий Давыдов, находилась под Калинином за Волгой с первого дня операции по освобождению Калинина. В течение 11 дней бойцы дивизии вели ожесточенные бои с противником, перерезали Волоколамское шоссе, 15 декабря вышли на восточные окраины города. Части именно этой дивизии первыми ворвались в Калинин. По окончании операции дивизия вела бои в Смоленской области, затем была выведена в резерв фронта.

В следующем году, 42-м, 256-я стрелковая дивизия будет отправлена сражаться под Ржев. В первом сражении за Ржев она будет окружена и уничтожена почти полностью. Малые остатки дивизии смогут прорваться из окружения, сохранив при этом боевые знамена. После чего дивизию отведут в Череповец и полностью сформируют, а потом отправят на Ленинградской фронт. Потом она будет драться за Новгород, освобождать Ригу. Ее еще дважды будут отводить с фронта на пополнение в связи с огромными боевыми потерями. Дивизия встретит Победу на окраине Лиепаи, где советские бойцы громили Курляндскую группировку противника.

И мы, к сожалению, не знаем, дожил ли до этих боев Василий Давыдов, отважный сержант, герой боев за освобождение Калинина. Очень хочется, чтобы дожил. И увидел Победу, ради которой он сражался, не щадя своей жизни.

Владислав ТОЛСТОВ

Читайте также: