Пригласить великого зодчего в Россию предложил тверской дворянин.

Архитекторов древние греки считали любимцами богов. Мол, все мы покинем этот мир, кости наши истлеют, а вот архитектору суждена прописка в вечности: его уже нет, а созданные им здания по-прежнему радуют взгляд. Если бы так и было!

Архитекторов древние греки считали любимцами богов. Мол, все мы покинем этот мир, кости наши истлеют, а вот архитектору суждена прописка в вечности: его уже нет, а созданные им здания по-прежнему радуют взгляд. Если бы так и было!

Чевакинские – обедневший дворянский род, хотя жили в наших краях очень давно: по преданию, глава рода получил земли под Торжком за участие в обороне Кремля в Смутное время. Как всякое почтенное дворянское семейство, для старшего сына Чевакинские присматривали военную службу. Савва появился на свет в 1709 году, а по достижении совершенных лет был отправлен сначала в Москву, в школу навигацких наук, а после – в Санкт-Петербург, в Морскую академию. Там-то юноша и увидел архитектурное великолепие русской столицы. И был настолько очарован им, что решил оставить морскую службу и податься в архитекторы.

Кстати, в те времена архитекторы тоже носили военный мундир и числились на государственной службе. Поэтому переход состоялся относительно безболезненно. Чевакинский даже выиграл: на морской службе он состоял по ведомству Адмиралтейской коллегии в ранге гезеля (это примерно соответствует нашему старшему лейтенанту), а поступив учеником к знаменитому архитектору Коробову (генералу!) числился уже в ранге майора.

В 1745 году императрица Елизавета Петровна решила благоустроить Царское Село, свою загородную резиденцию. Среди придворных архитекторов был объявлен конкурс на лучший проект «девелопмента» императорской «ближней дачи». Больше всего императрице глянулись эскизы Чевакинского, он и получил официальное назначение главным архитектором Царского Села.

Примечательно, что Чевакинский выиграл творческий конкурс у одного из самых высокооплачиваемых архитекторов того времени, итальянца Трезини. Проекты Трезини не вошли даже в тройку победителей – в помощь Чевакинскому отрядили Андрея Васильевича Квасова, еще одного архитектора-самоучку, который несколько лет проработал помощником у того самого Трезини.

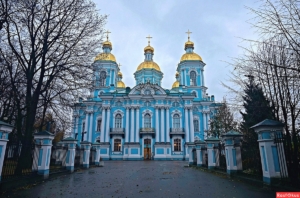

Чевакинский сразу прикинул, что из итальянских проектов он оставит, а что будет строить по собственным эскизам. У него была задумка перестроить Екатерининский дворец так, чтобы в плане он напоминал корабль. Для этого требовалось соединить два корпуса – церковный и парадный зал для официальных приемов – воздушными галереями, а сзади, как бы полубак гигантского «корабля», пристроить охотничий павильон «Монбижу» (он не сохранился до наших дней). Внешняя отделка фасадов также должна была наводить у зрителя мысль о том, что Россия – морская держава: на стенах резвились русалки, морские нимфы и рыбы. Позднее именно Чевакинский стал архитектором Никольского собора, который негласно считается «православной резиденцией» русского флота!

Чевакинский сразу прикинул, что из итальянских проектов он оставит, а что будет строить по собственным эскизам. У него была задумка перестроить Екатерининский дворец так, чтобы в плане он напоминал корабль. Для этого требовалось соединить два корпуса – церковный и парадный зал для официальных приемов – воздушными галереями, а сзади, как бы полубак гигантского «корабля», пристроить охотничий павильон «Монбижу» (он не сохранился до наших дней). Внешняя отделка фасадов также должна была наводить у зрителя мысль о том, что Россия – морская держава: на стенах резвились русалки, морские нимфы и рыбы. Позднее именно Чевакинский стал архитектором Никольского собора, который негласно считается «православной резиденцией» русского флота!

Но вернемся в Царское Село. Когда императрица Елизавета приехала посмотреть на первые результаты, ей все очень понравилось. Однако государыня сочла, что работы идут недостаточно быстро, и надо позвать в Россию какого-нибудь знаменитого европейского мастера. И вот тут случилось, может быть, главное событие в жизни нашего архитектора Саввы Чевакинского. Как главный архитектор Царского Села, он мог вызвать из Европы какого-нибудь «мейстера», который был бы его бессловесным помощником, во всем подчиняясь. Но Чевакинский понял, что есть шанс пригласить в Россию самого гениального, самого известного архитектора той эпохи – Франческо Бартоломео Растрелли. Именно Чевакинский, презрев собственные амбиции, уговорил императрицу позвать этого весьма высокооплачиваемого архитектора в Россию. Именно Чевакинскому потомки должны сказать спасибо: Россия стала страной, где итальянский зодчий создал свои лучшие шедевры.

Когда в Царское Село приехал Франческо Растрелли, первым, кто встречал его на дороге, был Савва Чевакинский. Об этой встрече остались интересные упоминания. Чевакинский, будучи в придворном звании выше приезжего итальянца (не говоря уже о том, что выше его на две головы росто), почтительно снял шляпу, склонился в глубоком поклоне и произнес, что для него работа рядом с великим мастером – высочайшая честь. Растрелли был настолько поражен таким приемом, что растрогался, прослезился и обнял Чевакинского.

Забегая вперед, скажем, что Чевакинский проработал рядом с Растрелли все семь лет, что длился «русский контракт» итальянского мастера. И работали они душа в душу. Растрелли встретил в Чевакинском тонкого ценителя, несомненно талантливого архитектора и настоящего поклонника своего искусства. Зачастую на чертежах Чевакинского встречаются пометки Растрелли, а эскизы, составленные Растрелли, усеяны поправками Чевакинского. Можно сказать, что Чевакинский и Растрелли работали в творческом тандеме, в совместном авторстве. Хотя каждый раз, когда требовалось поставить подпись под очередным шедевром, Савва Чевакинский делал уважительный шаг назад, предоставляя это право своему учителю и мастеру. И, конечно, сейчас даже историки архитектуры не скажут, какой именно вклад в созданные гением Растрелли здания, настоящие шедевры «елизаветинского барокко», внес русский архитектор Савва Чевакинский. Но то, что такой вклад есть, и он немалый, не подлежит сомнению.

С целью скругления фасадных линий Чевакинский предпочитал оформлять выступающие углы зданий пучками из трёх колонн, из которых средняя обычно вынесена на самый угол. Этот приём предположительно был заимствован им из древнерусского зодчества. Как и другие архитекторы елизаветинской эпохи, щедро использовал для обработки фасадов скульптурный декор. Культовые постройки Чевакинского (в том числе конкурсные проекты на перестройку Исаакиевского и Петропавловского соборов) выделяются коваными балкончиками и декорированными растительным узором кронштейнами, позаимствованными из репертуара дворцовых построек того времени.

С 1755 года Чевакинский преподавал в Академии наук искусство зодчества, став со временем одним из самых уважаемых специалистов в отечественной архитектуре. Среди его учеников такие гении русской архитектуры, как Василий Баженов и Матвей Казаков. Именно Казакову предстояло спроектировать и построить заново центр Твери после страшного пожара, уничтожившего город в 1763 году. А сам Савва Чевакинский не забрасывал архитектурное дело, берясь за любой заказ. Например, какое-то время он числился главным архитектором флота и построил склады для хранения леса на острове Новая Голландия, а также составил первый проект Кронштадта – главной военно-морской базы. По заказу графа Шувалова построил роскошный дворец на Итальянской улице, а для Шереметева — дом –а Фонтанке.

А потом уехал Растрелли, потом – на троне сменилась власть, императрицей стала Екатерина Великая, которая принялась бороться с «творческим наследием» елизаветинской эпохи, в том числе и искоренять «елизаветинское барокко». Чевакинский оказался не у дел. Он подал в отставку, а поскольку, как оказалось, капиталов на царской службе он не скопил, бывший царский архитектор удалился в родовое имение под Торжком. Старость его не была обеспеченной. Сохранились многочисленные прошения Чевакинского в Адмиралтейскую коллегию, в которых он просил оплатить те проекты, которые были построены с его участием, принесли славу российской культуре, но самому архитектору за них не заплатили ни копейки. Прошения Чевакинского годами гуляли по кабинетам коллегии, он же продолжал нуждаться, продал часть своих земель, продал имение… Историки высказывают предположения, что Чевакинский, чтобы выжить, проектировал провинциальные храмы в Тверской губернии: например, ему приписываются церковь в усадьбе Трубецких Дылицы и церковь Михаила Архангела при императорском путевом дворце в селе Хотилово Бологовского района (1764-67).

Храмы эти сегодня лежат в руинах, да и от нашего героя памяти не осталось – даже дату смерти не удалось установить. В самом деле, когда он покинул наш мир – в 1774-м или спустя шесть лет, в 1780-м? Отставной архитектор доживал свои дни в забвении отставки, в унынии опалы. Но давайте будем помнить, кто таков был Савва Иванович Чевакинский, наш земляк, уроженец Тверской земли, один из самых блистательных зодчих елизаветинского «золотого» века. Человек, пригласивший в Россию Растрелли..

Владислав ТОЛСТОВ