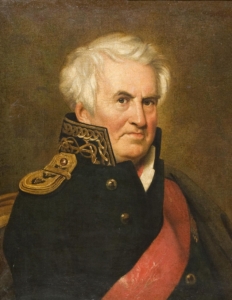

Лет 150 тому назад не надо было уточнять, какой еще «тот самый»: Шишкова знала вся Россия. Одни – как бравого адмирала, флотоводца и героя, другие – как объект насмешек, консерватора и консерватора-фундаменталиста. А сегодня его и вовсе почти забыли.

Лет 150 тому назад не надо было уточнять, какой еще «тот самый»: Шишкова знала вся Россия. Одни – как бравого адмирала, флотоводца и героя, другие – как объект насмешек, консерватора и консерватора-фундаменталиста. А сегодня его и вовсе почти забыли.

В Тверской губернии Шишковы владели обширными земельными имениями, которые достались в наследство от боярина Шишкова, служившего еще Ивану Грозному. Впрочем, писатель Вячеслав Шишков из Бежецка к старинному дворянскому роду Шишковых, как выяснили историки, не принадлежит, он из других Шишковых, купеческих.

Но писатель Шишков, автор «Угрюм-реки», стал известен в начале 20 века. А столетием раньше самым известным Шишковым был наш герой – тверской помещик Александр Семенович Шишков. Родился он в Москве, в семье, как сообщает биографический сайт peoples.ru, землевладельца, владевшего несколькими деревнями в Тверской губернии. Известно, что отец его был одним из известнейших тверских помещиков: в архивах консистории остались многочисленные упоминания о щедрых взносах на нужды местных церквей, которые совершал Семен Шишков. И детей он воспитал в таком же духе старинных заповедных традиций, в духе русской патриархальности. Которая предполагала помощь сирым и убогим. Известно, что уже на склоне жизни Александр Шишков, будучи уже известным, богатым и высокопоставленным вельможей, поселил в своем доме одряхлевшего священника, настоятеля церкви в тверском селе Изъединово, где было имение Шишковых. Потому что так был воспитан.

Не полагалось возражать отцу, если он, скажем, сказал, что сын пойдет служить в морской флот. И в 1766 году двенадцатилетний Александр стал гардемарином, поступил в Морской кадетский корпус. Учение окончил спустя шесть лет в звании мичимана, и тут же был назначен на фрегат «Северный орел». Этот корабль вместе с другими, которые назывались «Павел», «Григорий» и «Наталья», были замаскированы под купеческие суда, и курсировали в Средиземном море. Экипажи, особенно офицерский состав кораблей комплектовался из лучших выпускников Морского корпуса, с обязательным знанием языков. Выдавая себя за купцов (разумеется, военной формы они не носили) офицеры выполняли на самом деле деликатные задания правительства и военного ведомства. Доставляли дипломатическую почту, изучали быт и нравы местностей, где корабли совершали стоянку, — словом, были немножко шпионами. На этом корабле Шишков прослужил семь лет, и тогда же проявились его литературные таланты. Одним из первых произведений Шишкова стала пьеса «Невольничество», написанная в 1780 году для прославления императрицы Екатерины, выкупившей в Алжире христианских невольников. Александр Шишков написал также путевые заметки о посещении Италии, а кроме того составил первый англо-французско-русский словарь морских терминов.

Становилось заметно, что писать Александру Шишкову нравится больше, нежели чем воевать. Однако Шишкову довелось и повоевать. Например, в сражении русского флота со шведами при Ревеле в мае 1790 года он показал себя таким молодцом, что офицеры единодушно решили поручить ему самое почетное дело – отправиться в Петербург и сообщить императрице Екатерине о победе. Екатерине очень понравился бравый молодой офицер, к тому же оказалось, что она и пьесу его читала! Они проговорили больше часа, после чего императрица наградила Шишкова усыпанной бриллиантами золотой табакеркой и саблей с надписью «За храбрость». А вскоре Шишкова ждало новое назначение – командовать самым большим в русском флоте кораблем, 64-пушечным фрегатом «Ретвизан». Примечательно, что «Ретвизан» был взят в качестве трофея в морском сражении со шведами, и Шишкова, носившего саблю за храбрость именно в баталиях с шведским противником, этот факт бесконечно радовал.

При следующем императоре Павле Шишков состоял в свите монарха в качестве эскадр-майора. Он так потешал императора рассказами и морскими байками, что Павел распорядился присвоить Шишкову адмиральское звание и назначил его официальным историографом русского флота. А вот следующий император, Александр Первый, Шишкова не жаловал. Он отправил его в отставку, причем было за что – адмирал Шишков был невоздержан на язык, высказывался резко, и нередко мишенью его острот становилась особа царствующего императора. Когда Шишкову принесли царский указ об отставке, он решил удалиться от двора, уехать в тверское имение и там заняться литературной работой.

При следующем императоре Павле Шишков состоял в свите монарха в качестве эскадр-майора. Он так потешал императора рассказами и морскими байками, что Павел распорядился присвоить Шишкову адмиральское звание и назначил его официальным историографом русского флота. А вот следующий император, Александр Первый, Шишкова не жаловал. Он отправил его в отставку, причем было за что – адмирал Шишков был невоздержан на язык, высказывался резко, и нередко мишенью его острот становилась особа царствующего императора. Когда Шишкову принесли царский указ об отставке, он решил удалиться от двора, уехать в тверское имение и там заняться литературной работой.

И это оказалось верным решением! Вскоре Шишков стал проводить в Москве литературные вечера, которые носили название «Беседы любителей русского слова». Такое же название получило и общество, Шишков стал издавать собственный альманах, в котором печатал статьи и философские трактаты собственного сочинения. В 1811 году опубликованный трактат Шишкова «Рассуждение о любви к Отечеству» настолько понравился императору Александру, что Шишкову предложили вернуться на госслужбу, сменив на этом посту Михаила Сперанского. Царь признался, что читая статью Шишкова, не мог сдержать слез: «Я читал рассуждение ваше о любви к отечеству, — сказал Александр I. — Имея таковые чувства, Вы можете быть ему полезны. Кажется, у нас не обойдется без войны с французами, нужно сделать рекрутский набор; я бы желал, чтобы вы написали о том манифест». Находясь при императоре в армии, Шишков написал важнейшие документы той войны, в числе которых знаменитый приказ армиям и рескрипт графу Николаю Салтыкову о вступлении французов в Россию.

В Отечественной войне Александр Шишков сыграл важную роль. Фактически он был главным идеологом войны с Наполеоном. Он писал манифесты, статьи, воззвания, листовки, которые поднимали дух русских солдат, и во множестве воспоминаний говорится, что именно эти статьи Шишкова укрепляли русских в первые месяцы войны, когда наша армия терпела поражение за поражением. Эти тексты Шишкова оказались настолько важными и значимыми, что даже Александр Пушкин упоминает их автора в своих стихах – «сей старец дорог нам, он блещет средь народа священной памятью двенадцатого года». После войны император Александр I, когда Шишков стал жаловаться на здоровье и попросил отпустить его с хлопотной должности государственного секретаря, предложил ему стать президентом Академии наук! А спустя еще десять лет, в 1824 году, Александра Шишкова назначили министром народного просвещения.

И вот тут-то все и началось! Потому что теперь ничего не сдерживало Шишкова от того, чтобы развивать и продвигать свои идеи в обществе. Он был известен как умеренный консерватор, но на самом деле оказалось, что политический и философский идеал Шишкова – это некая заповедная русская жизнь, придуманная, скорее всего, им самим, и никогда не существовавшая в действительности.

На посту министра просвещения Шишков первым делом добился разработки и принятия нового цензурного устава, который современники назвали «чугунным». Согласно ему, запрещались любые исторические сочинения, в которых проявлялось бы «неблагоприятное расположение» к царствующей династии. В России были запрещены и более не издавались на протяжении трех десятилетий труды французских прогрессивных философов — Руссо, Дидро, Монтескье, Гельвеция и других французских просветителей. Также запрещалось прямое или косвенное оправдание государственных волнений. Сам Шишков вел борьбу с сочинителями, которые, по его мнению, пишут слишком вольным языком. Шишковский устав был направлен также и против распространения мистических идей, чем вызвал недовольство в масонских кругах. Шишков возражал против переводов Священного писания с церковнославянского на современный литературный язык, видя в этом кощунственную замену языка церкви языком театра. Стараниями Шишкова было прервано издание Библии на русском языке, также были закрыты российские библейские общества.

Но главную битву академик и адмирал решил дать тем, кто засоряет русский язык иностранными словами. Шишков составил «Славянорусский корнеслов», в котором утверждал, что русский язык является мировым праязыком. И на этом основании требовал заменить все иностранные слова русскими. Например, обыкновенное и уже совсем привычное слово калоши Шишков хотел заменить на мокроступы, бульвар — на гульбище, театр — на позорище, бильярд — на шарокат или шаротык и т.д. Это сделало пожилого (а ему перевалило уже на восьмой десяток) академика объектом шуток, эпиграмм, баек… Так получилось, что именно странные отношения Шишкова с русским языком затмили все его другие деяния – саблю за храбрость, словарь, академические труды, победы, творчество… В истории он так и остался этаким чудаком, который хотел переписать «по правильному» все иностранные слова. Хотя в реальности это куда более сложная и серьезная личность, куда более интересная судьба. Так бывает.

Владислав Толстов