Что ушло под воду навсегда

Прошлый век остался в человеческой памяти как столетие великих свершений и столь же великих бед. Освоение космоса и приручение атома стоят бок о бок с революциями и мировыми войнами. В случае же с нашей страной это еще и Чернобыль, а также трагедии малых городов, ушедших под воду.

Человек покорял природу, причем делал это с размахом, с молодецкой удалью и… нередко с огромными перегибами, непреклонной жестокостью и даже порой каким-то садистическим наслаждением. А вместе с природой страдала и память. Своя, человеческая. Отеческая и материнская.

Так под воду при строительстве гидроэлектростанций ушли целые города и бесчисленные маленькие села и деревеньки, несть им числа, и почти канула в Лету память о них. Вот только забывать их нельзя. Они – наше прошлое, без которого не случилось бы настоящего.

Сегодня поговорим о тверской Атлантиде. О землях, что покоятся ныне на дне морском.

Корчева

Корчева, вид на Волгу, начало XX века

Об этом не так часто говорится, но большая часть городов-«утопленников» относится к Тверской области. Сразу же подчеркнем, что речь идет в том числе о неполном погружении. В основном пострадавшие города ныне живут и относительно здравствуют, отделавшись гибелью целых кварталов, но сохранившись при этом по факту. Речь о Калязине, частично ушедшем на дно Угличского водохранилища, и Весьегонске, почти полностью погрузившемся в Рыбинское.

Оба города уже не те, что были раньше, до затопления, и во многом выстроены уже на новых местах. Похожее случилось со Ставрополем-на-Волге, который перенесли во время строительства Куйбышевского водохранилища и превратили в промышленный центр Тольятти (Самарская область), под теми же водами теперь лежит татарский Болгар. Точно так же «откочевали», спасаясь от затопления, Шагонар в Тыве (Саяно-Шушенское водохранилище), Бердск в Новосибирской области (одноименное водохранилище) и Пучеж в Ивановской (Горьковское).

Зато целиком ушли под воду ярославская Молога, самый крупный в России полностью затопленный город, и тверская Корчева (ударение на последний слог). Это был небольшой уездный городок, получивший свой статус в 1781 году, а до того считался селом. Причем довольно-таки старым, известным еще как минимум со времен Ивана Грозного. Даже на пике его развития в середине XIX столетия там проживало чуть больше 3300 человек. А потом…

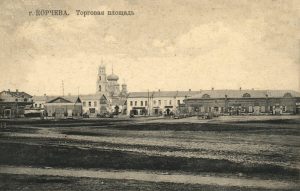

Торговая площадь в Корчеве, начало XX века

В 1932 году начался обратный отсчет существования города: на самом высоком уровне утвердили строительство канала «Москва – Волга». Под затопление попала Корчева и еще порядка сотни более мелких населенных пунктов, в том числе деревня Низовка, родина поэта Спиридона Дрожжина. О ней мы тоже поговорим.

А Корчеву с ее храмами и купеческими домами все-таки, как выяснилось позднее, можно было спасти. Всего одна небольшая дамба – и город не стал бы тверской Атлантидой, жил бы и развивался, к примеру, как часть регионального туристического маршрута. Увы, лишь одно старое здание уцелело – каменный дом купцов Рождественских, до которого, к сожалению, не так просто добраться по суше.

Остальные дома были либо затоплены, либо перенесены в Конаково, и с марта 1937-го Корчева официально не существует. Фактически она погрузилась под воду не сразу, долго прощаясь с небом.

Низовка

Дом в Низовке, где часто бывал поэт Спиридон Дрожжин, 1920-е

Эту деревню запомнили во многом благодаря ее известному уроженцу – поэту Спиридону Дрожжину. За год до затопления дом, где он жил, перевезли в поселок Новозавидовский, и там он стоит до сих пор в качестве музея.

Впрочем, остался на карте Тверской области остров с таким названием. Это тоже своего рода память об утонувшей деревне. Говорят, там до сих пор можно найти остатки старых дорог, почти полностью сгнившие развалины и едва заметные старые колодцы, больше похожие на засыпанные дыры в земле.

Печально, но если об этой деревне осталась память, то остальные воспринимаются лишь как цифры статистики. А это чудовищно – речь ведь не только о паре десятков стареньких домиков в каждом из сел, как могло показаться. Под воду ушли и огромные каменные храмы, как та же церковь Воскресения Христова в селе Воскресенском. Оно тоже погибло на дне Иваньковского водохранилища, и осталось от прекрасного храма лишь несколько старых выцветших фотографий.

И ведь что немного обидно – водохранилище назвали не в честь той же Низовки или Корчевы. Иваньково – это рабочий поселок в Московской области, который в 1960 году стал частью Дубны.

Константин

Уверены, большинство из вас вряд ли слышали о городе с таким названием. Тем не менее он был и считался в средневековье довольно сильным. Основал его суздальский князь Юрий Долгорукий, известная историческая личность. И если бы Константин сохранился до наших дней, он немногим бы уступал Твери своей древностью – в исторических документах разнятся даты его появления, 1134-й или 1135-й.

В летописных источниках град Константин упоминается как крепость на границе Владимиро-Суздальского княжества с землями Новгорода. Впоследствии его название трансформировалось, город стал называться Кснятин, он неоднократно был разорен как ордынцами, так и русскими же князьями во время междоусобиц. И с середины XV столетия бывший Константин-Кснятин уже фигурирует в письменных источниках как село.

Постепенно оно из Кснятина стало Скнятиным, рядом проложили железную дорогу, возникла одноименная станция. От старого Константина все еще оставалось древнее городище, которое вполне могло стать еще одной точкой туристического притяжения в наше время, но… На тридцатые годы пришлось активное регулирование Волги, и территория с пограничной крепостью Владимиро-Суздальского княжества попала в расчетную зону затопления Угличского водохранилища.

В 1939-м состоялся пуск гидроузла, старое Скнятино начало уходить на дно. Деревню перенесли на возвышенность, участок еще царской железной дороги, и станция тоже погрузились под воду, а вместо них появились новые.

Такие истории навевают противоречивые мысли: с одной стороны, хочется помечтать, как бы развивались погибшие города, если бы их удалось спасти. А с другой… размышления эти наталкиваются на суровую реальность – что бы мы ни нафантазировали, все это останется именно несбыточными грезами.

И все-таки память о Корчеве, о Низовке, о затонувшем Рождественском и близкой нам ярославской Мологе нужно хранить. Пусть их самих уже не вернуть, зато их судьба будет вечно служить людям уроком.

Тяжелым, но необходимым.

Калинин, укрепление набережной Степана Разина из-за ожидаемого подъема уровня воды при пуске Иваньковского водохранилища, 1937 год

Панорама Калязина в 1899 году

Руины Корчевы перед затоплением, 1930-е

Церковь Воскресения Христова в селе Воскресенском до затопления, 1930 год

Сергей САВИНОВ

Читайте также:

Торжок: был театр и был пивзавод: легенды и правда о древнем городе