Витус Беринг – возможно, самый известный мореплаватель, судьба которого оказалась связана с тверской землей.

В Твери уже несколько лет действует исследовательский центр «Землепроходцы», изучающий подробности и обстоятельства Великой Северной экспедиции Беринга, выходят книги (обратите внимание на замечательную книгу директора центра «Землепроходцы» Сергея Панюхина «Тверская флотилия Великой Северной экспедиции», изданную совсем недавно), устанавливаются мемориальные таблички и памятные знаки… При этом как обстоятельства этой исторической экспедиции, позволившей нанести на карту восточные рубежи Российской империи, так и личность самого Беринга для большинства остаются малоизвестными. А между тем в этом году отмечается 300-летний юбилей первой (Камчатской) экспедиции Беринга, которая стала своего рода «прологом» Великой Северной экспедиции.

Витус Беринг, опытный мореплаватель, в 1730 году вернулся из экспедиции, которую в учебниках после назовут Первой Камчатской. Беринг добрался до Камчатки и теперь понимал географические масштабы страны. Он вернулся в Петербург, чтобы добиться оснащения новой научно-исследовательской экспедиции на северо-восток России. Это должна была быть, как писал сам Беринг, «самая дальняя и трудная, и никогда прежде не бывалая экспедиция», которая по грандиозности замысла, территориальному масштабу, количеству привлеченных в нее специалистов и вложенных средств не имела аналогов в истории географических открытий.

Капитан-командор Беринг понимал, что без государственного участия, на деньги частных купцов, такую экспедицию снарядить невозможно – слишком великие расходы. Поэтому два года он мотался из Москвы в Петербург, добиваясь согласия новой российской императрицы Анны Иоанновны на финансирование этого мероприятия. Считается, что именно во время своих разъездов Беринг обратил внимание на Тверь. В Твери в то время проживало чуть более 10 тысяч жителей, но здесь был важнейший порт на Волге, через который в навигацию проходило до 4 тысяч кораблей. В городе находились судостроительные верфи, на которых строились барки и корабли по заказам купцов. В окрестностях Твери было много лесов, где можно было добывать корабельные сосны высшего качества, а в самом городе находились полотняные и канатные фабрики, на которых можно было изготовить всю необходимую парусную оснастку. Было скипидарное и льняное производство: скипидар и тверское льняное масло понадобится для пропитки днищ кораблей. Хватало опытных плотников и мастеров, имеющих опыт в строительстве кораблей. Словом, Тверь для подготовки экспедиции (которую уже тогда в документах стали именовать Великой Северной экспедицией) подходила идеально.

Впрочем, убедить Сенат, который тогда принимал решения о выделении финансов, Берингу не удалось. Выделенных денег хватило только на постройку одного судна. Но всего кораблей требовалось шесть – не говоря уже о том, что экспедицию следовало обеспечить всем необходимым, запасами на несколько месяцев пути. Поэтому Сенат обязал тверское воеводство изыскать недостающие деньги. И оставшиеся корабли были построены в Твери за счет средств провинции. Таким образом, наш город не только стал местом сбора экспедиционных отрядов, но и финансово участвовал в отправке Великой Северной экспедиции. Руководил закладкой и строительством судов для плавания по Волге и Каме капитан флота полковничьего ранга, человек, который первым откроет берега Северной Америки и будет назван «русским Колумбом», – Алексей Ильич Чириков.

В самом начале марта 1733 года из Петербурга, «по последнему зимнему пути», в наш город потянулись сотни саней, нагруженных необходимыми судовыми материалами, строительными инструментами, походной утварью. По предложениям Беринга утвержден список служителей во Вторую Камчатскую экспедицию из 977 человек. Из них 404 человека необходимо набрать в Сибири. Остальные специалисты «числом в пятьсот семьдесят три служителя» должны быть наняты в центральных городах. Большинство — в Санкт-Петербурге, но также в Твери, Нижнем Новгороде, Казани.

Из разных городов России шли в Тверь обозы с такелажем для экспедиционных судов, походной утварью и продовольствием – торопились прибыть до начала весенней распутицы, когда тракты от тающего снега и дождей стали бы труднопроходимыми.

Никогда еще в Тверь, населенную 10 тысячами человек, не прибывало практически одновременно почти тысяча гостей! Мичманы, гардемарины, лекари, писари, канониры, солдаты, священники, комиссары, шкиперы и подшкиперы, боцманы, квартирмейстеры, геодезисты, мастера ботового, галерного, мачтового и шлюпочного дела.

В воскресенье, 3 мая 1733 года, на тверском причале на торжественный молебен в честь отхода первого судна экспедиции собрались все присутствующие в Твери морские офицеры во главе с Витусом Берингом и Алексеем Чириковым, глава провинциального магистрата, благородное дворянство и уважаемое купечество. Были построены солдаты Тверского гарнизона. После «установленной церемонии» с воинской музыкой и барабанным боем судно с передовым отрядом на борту ушло вниз по Волге на Казань. В течение двух месяцев, по мере строительства, еще пять судов было спущено на воду и отправилось на восток страны. На шестом судне в начале июля тверской причал покинул сам капитан-командор.

В воскресенье, 3 мая 1733 года, на тверском причале на торжественный молебен в честь отхода первого судна экспедиции собрались все присутствующие в Твери морские офицеры во главе с Витусом Берингом и Алексеем Чириковым, глава провинциального магистрата, благородное дворянство и уважаемое купечество. Были построены солдаты Тверского гарнизона. После «установленной церемонии» с воинской музыкой и барабанным боем судно с передовым отрядом на борту ушло вниз по Волге на Казань. В течение двух месяцев, по мере строительства, еще пять судов было спущено на воду и отправилось на восток страны. На шестом судне в начале июля тверской причал покинул сам капитан-командор.

До конца сентября 1733 года тверской магистрат обеспечивал подготовку Великой Северной экспедиции – по распоряжению «Правительствующего Сената» на тверской верфи достраивалось седьмое судно для «академического» отряда. Решение отправить на северо-восток страны не только военных, но и ученых Российской академии наук коренным образом изменило суть экспедиции: из военно-географического мероприятия, узко направленного на достижение берегов Северной Америки, экспедиция стала полноценной научно-исследовательской. Академический мир по уровню и значению накопленных экспедицией знаний признал ее результаты величайшим научным наследием.

14 сентября 1733-го на барке по Тверце в Тверь прибыли профессора: натуралист Иоганн Гмелин, историограф Герхард Миллер, астроном Людовик Делиль де ла Кроер и талантливые студенты, среди которых будущий первый российский академик Степан Крашенинников. Почти две недели ученые изучали Тверь и ее окрестности, делали записи и зарисовки, брали образцы грунта, собирали травы, вели метеонаблюдения… 26 сентября последний из отрядов экспедиции, академический, покинул Тверь.

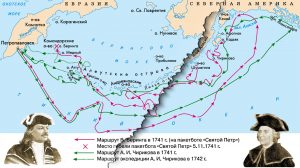

Отважным путешественникам предстояли тысячи километров невероятно сложного пути через незаселенные и дикие местности, по суровым и мощным сибирским рекам, по покрытым арктическим льдом морям и проливам. На пути их встречали горные хребты и непроходимые болота, заснеженные леса и дикая тундра. Но в начале пути, прощаясь на тверской пристани, участники экспедиции были бодры, полны надежд, они не сомневались в успехе своего опасного предприятия. Далеко не все из тех, кого провожали в Твери, вернулись домой. Великая Северная экспедиция продолжалась более 10 лет. Василий Прончищев и его жена Татьяна погибли в устье реки Оленек; Петр Ласиниус умрет от цинги на побережье Ледовитого океана, вместе с ним погибнут еще 40 членов команды. Знаменитый капитан-командор, любимец Петра I, руководитель экспедиции Витус Беринг после кораблекрушения в декабре 1741 года скончается в холодной землянке на пустынном острове в Тихом океане, до последней минуты оставаясь верным своему долгу офицера Российского флота.

Витус Беринг, Алексей Чириков, Семен Челюскин, Степан Крашенинников, Василий Прончищев, Иван Елагин, Софрон Хитрово, Федор Минин, Василий Ртищев… Они ушли на подвиг открытия новых земель из нашего города. Именно эти люди своим терпением, мужеством, отвагой закрепили за Российской империей 32 тыс. километров морских границ, открыли Северо-Западную Америку, сделали подробное описание Сибири, Камчатки, Курильских островов, первыми прошли морским путем из России в Японию.

По результатам экспедиции наша страна впервые предъявила всему миру свои границы с точными географическими координатами.

А в Твери бережно сохраняют историческую память, связанную с подвигами Беринга и его сподвижников. Три года назад в нашем городе побывал единственный ныне известный подлинный потомок великого мореплавателя. Найти потомков великих русских мореплавателей помогали и тверские краеведы, и активисты из Ассоциации тверских землячеств, и, конечно, сами ребята из Академического отряда. Тверские и московские участники экспедиции целый учебный год переписывались с Маратом Толгатовичем Берингом, и когда он приехал в Тверь, его торжественно приняли в почетные члены отряда Юнармии, который носит имя его славного предка.

Владислав ТОЛСТОВ

Читайте также: