Есть в нашем городе старинный район, который справедливо называют забытым. Мы знаем Заволжье, знаем Затверечье, и это логично – сердце Твери находится на правом берегу великой реки, и все эти «за» мы принимаем с готовностью. А вот Затьмачье большинству горожан незнакомо и считается то ли частью центра, то ли «ближней Пролетаркой».

Между тем это один из древнейших посадов Твери, а во времена феодальной раздробленности там нашлось место даже Татарскому гостиному двору – фактически центру международной торговли той эпохи. Сформировалось Затьмачье, как считают историки, в XIII веке, но люди точно появились здесь раньше.

Княжеский центр находился на правом берегу Тьмаки, в месте ее слияния с Волгой. Кремль располагался на месте нынешнего стадиона «Химик», Путевого дворца и части Горсада. Восточную границу можно легко найти даже сейчас – это пологий спуск к Волге, выходящий на смотровую площадку. Потому-то он и напоминает облагороженный овраг, ведь когда-то там пролегал крепостной ров. Место за стенами кремля называлось «городом», отсюда и историческое название современного центра – Загородье.

На левом же берегу Тьмаки постепенно образовался западный форпост древней Твери.

Вдоль воды

Никола на Зверинце, 1898 год

Граница посада пролегала примерно в районе церкви Иоанна Предтечи, правда, самой ее тогда еще не было, это более поздняя постройка. Вплоть до середины XV столетия Затьмачье оставалось неукрепленным, приказ дополнительно защитить его отдал князь Борис Александрович. У посада появился собственный острог со рвом, он сохранился вплоть до первой половины XIX столетия – к примеру, он есть на плане Твери 1825 года. Помимо Затьмачья укрепили и Загородье, такой же острог со рвом протянулся вдоль нынешней улицы Андрея Дементьева. Впоследствии кварталы восточнее тех укреплений получили название Предместья.

Но вернемся к Затьмачью. В средние века оно активно развивалось и застраивалось. Жили там в основном ремесленники, и селились они вдоль берегов рек – Тьмаки и Волги. А ближе к центру посада возделывались поля. Что интересно, впоследствии все поменялось с точностью до наоборот: берега опустели, и на них стали разбивать огороды, как это было, к примеру, на месте нынешнего ландшафтного парка или Дворца спорта «Юбилейный». А вот там, где в советском Калинине возвели стадион «Центральный» (открыли его в 1975 году), на картах XVIII столетия обозначен «выгон животинный», то есть попросту пастбище. К слову, свою «животину» в виде козочек выгуливали старушки из окрестных деревянных домов еще в восьмидесятых и даже в девяностых.

А раньше, в средневековье, там кипела и бурлила жизнь. Так, на территории огромного пустыря, простирающегося сегодня от западной границы исторического посада до улицы Борисоглебская пристань, в старые времена располагались Кожевки – ремесленная слобода, где жили и трудились мастера-кожевники. Тогда люди этой профессии селились вдали от других, так как выделка кож сопровождалась крепким и не особо приятным запахом.

Но как же так вышло, что берега опустели?

Череда трагедий

Гавань в устье Тьмаки, июль 1958 года, фото Р.К. Зоммер

На протяжении своей долгой истории Тверь неоднократно страдала от вражеских нашествий и, конечно, пожаров. О самом крупном и катастрофическом, буквально перекроившем городскую застройку и планировку улиц, мы хорошо знаем – это пожар 1763 года. Именно после него Екатерина Вторая повелела создать регулярный план и фактически возродить город из пепла.

Однако еще задолго до приснопамятной беды Твери доставалось не раз. Начнем с того, что город регулярно горел, так как был деревянным. Случались и настоящие катастрофы – к примеру, в 1449 году сильный пожар почти уничтожил Тверь, и в отдельных источниках она даже называлась… «бывшим градом». Опустошали ее и вражеские нашествия – не будем забывать об ордынском иге. Так, в 1327 году тверитяне восстали против наместника Чолхана (Щелкана), его самого спалили живьем, досталось и другим ордынцам, которых убивали прямо на улицах. Татары не замедлили с ответом и снарядили карательную экспедицию в Тверское княжество, причем активно им помогал князь московский Иван Калита. Ущерб был таким огромным, что Тверь потеряла свое влияние, а политика на Руси дала серьезный крен в сторону нынешней столицы.

Эта трагедия осталась в истории как Федорчукова рать. Еще один мощный удар Тверь получила в XVI веке. Царь Иван Грозный пошел на Псков, Новгород и наш город, который подвергся жестокому разорению в декабре 1569-го. Опричники массово казнили тверитян, разрушали церкви и монастыри, словно захватчики-иноверцы. Погибли тысячи человек, а прокатившаяся по русским городам беда получила название «Государев разгром». Тверские посады, и в их числе Затьмачье, надолго опустели. А потом просто не успели оправиться – началась Смута, также пронесшаяся по стране чудовищным ураганом. Голод и атаки польско-литовских войск чуть было не погубили Тверь.

В итоге к моменту пожара 1763 года наш город был малолюдным захолустьем, еле-еле восстановившимся после череды бед.

Демоны нового времени

Здания Доброхотной копейки, 1890-1904 гг., сегодня там расположена бывшая трикотажная фабрика, а теперь БЦ Донской, источник собрание ТГОМ

Как бы то ни было, нельзя сказать, что Тверь остановилась в своем развитии. Естественно, она была отброшена на десятилетия назад, но город жил, застраивался, росло население. Возводились дома, появлялись новые храмы и обители взамен утраченных. Екатерининский регулярный план придал Твери ускорение, она продолжала шириться, а в середине XIX столетия и вовсе пережила собственную промышленную революцию.

В то время как раз запустили Николаевскую железную дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом, Тверь стала важным транспортным узлом, и это дало старт местному производству. Именно тогда появились известные мануфактуры – Переволоцкая, Рождественская и знаменитая Морозовская (правильно ее называть, к слову, «Тверская мануфактура»).

Затьмачье же удивительным образом сохраняло свой пасторальный уклад, хотя отдельные производства вроде сталелитейного и лесопильного все же там открывались. Еще одной примечательной деталью Затьмачья стала гавань пароходного общества «Самолет». Разместили ее в Тьмацком затоне, ранее известном как урочище Зверинец. Дело в том, что до середины XIX века устье Тьмаки разделялось на два рукава, но вторую протоку закрыли насыпью, превратив остров на стрелке в полуостров. В средние века там в разное время располагались укрепленный городок Любовен и Федоровский монастырь, сегодня на острове Памяти (так его назвали во времена СССР) стоит часовня Михаила Тверского. А вот урочище Зверинец располагалось на левом берегу Тьмаки, там был небольшой залив с низиной. В средневековье держали в том месте княжеский зверинец, потому-то урочище так и назвали.

Теперь поясним, что такое «урочище» – это приметное место, которое легко было узнать и договориться о встрече на нем. Это и называлось «урекаться», «уречься»: уреклись встретиться у Зверинца. Место впоследствии дало имя церкви, стоявшей на месте нынешнего обелиска Победы. Официально храм звался в честь Николая Чудотворца, но народ говорил либо Никола Мокрый, либо Никола на Зверинце. Простоял он до 1966 года, когда его снесли и начали постройку памятного комплекса. Тогда же перенесли из затона речную гавань – с тех пор она расположена на берегу Волги в районе Больших Перемерок.

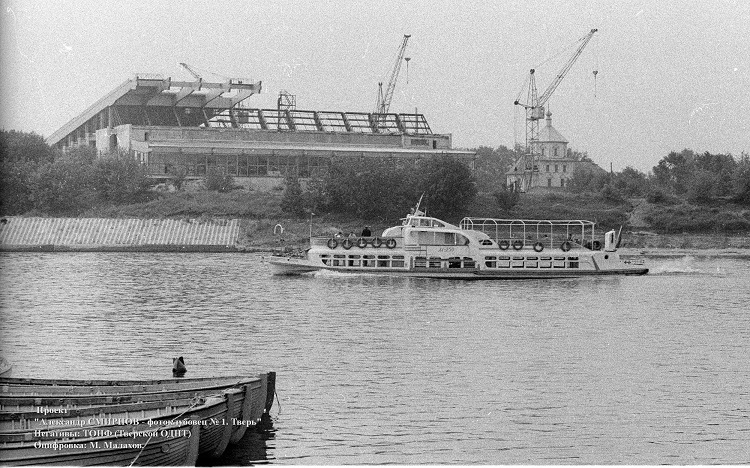

Строительство на острове Памяти, конец 1970-х — начало 1980-х, фото Александр Смирнов

Обелиск же открыли в 1970 году, когда отмечали 25-летие Победы в Великой Отечественной. Вскоре на Краснофлотской набережной снесли старинные здания бывшей Духовной семинарии, на их месте построены безликие серые коробки новых корпусов суворовского училища. Зачем это было сделано – до сих пор непонятно.

Еще раньше, в двадцатых годах, на месте Дома трудолюбия возвели фабрику «Тверьодежда», ставшую впоследствии трикотажной – ныне это бизнес-центр «Донской». Там же, о чем мы писали в одном из прошлых исторических материалов, располагалась Борисоглебская площадь, переименованная после революции в честь террориста Каракозова.

В пятидесятых расширился завод штампов (он же им. 1 Мая), перекрыв собой западный квартал улицы Бонч-Бруевич. Уничтожались старинные кварталы и дальше – их место занимали панельки, а в конце восьмидесятых построили новое здание школы №18 со стадионом. Для этого снесли деревянные дома от Учительской до улицы Бонч-Бруевич, фактически стерев с карты города Циммервальдскую.

Сегодня забытый посад почти потерял свой истинный облик, разве только окрестности церкви Белая Троица (к слову, самого старого сохранившегося тверского здания) остаются напоминанием о прежнем Затьмачье. К сожалению, старые деревянные домики ветшают, обваливаются, а то и уничтожаются намеренно – чтобы расчистить места под застройку.

Фактически канули в Лету маленькая улица Роговик и уже упомянутая Циммервальдская, ранее называвшаяся Поляковой улицей, а изначально – Ржевской. Увы, с подобными темпами от Затьмачья ничего не останется уже через пару десятков лет.

Сергей САВИНОВ

Строящийся Дворец спорта _Юбилейный, 1980 год, фото Александр Смирнов

Строительство Дворца спорта, 1981 год, фото Александр Смирнов

Читайте также:

Без света и тепла: как тверские газеты описывали зиму 2001 года

Мчалась тройка почтовая: где в Твери жили ямщики и куда они делись