Каким мог быть этот район Твери, но не стал

Даже сегодня, когда личный автомобиль уже не считается роскошью, а общественный транспорт охватывает весь город, район за Восточным мостом по-прежнему многие считают весьма отдаленным. Кто-то использует выражение «у черта на рогах», другой зовет его «выселками», а третий не гнушается определением «задница мира», только в более грубой форме.

Так было практически всегда, и в XIX веке эти места звали «Азией». Более поэтично, согласны? Вот только смысл горожане вкладывали другой, вовсе не имея в виду ни экзотику, ни романтику. Затверечье было спокойным, даже сонным, настоящая провинциальная пастораль. Оно и возникло позднее всех остальных исторических тверских посадов — Загородья, Затьмачья и Заволжья. Если основное ядро поселения будущей областной столицы возникло в XII веке, то городская черта за Тверцой появилась примерно к концу XIV-го. До этого там стояли небольшие деревеньки, хутора и слободки.

Вдоль да по речке

Набережная реки Волги, старая граница Затверецкого посада, 1960-1975 годы, фото Владимир Цуккерман

Бывали в истории и такие времена, когда Затверецкая часть тоже развивалась, и связано это в одном случае с Вышневолоцкой водной системой. До строительства Николаевской железной дороги в середине XIX столетия именно по рекам шла основная масса товаров. Волга в Твери была оживленной даже по нынешним меркам, она вся была забита грузовыми барками. Тянули их, к слову, по берегу, и делали это либо лошади, либо бурлаки, хорошо известные нам по картине Репина и классической литературе.

Стрелка у нынешнего Речного вокзала в этом случае выступала в роли эдакого перекрестка, потому как барки сворачивали и шли выше по течению именно Тверцы. Далее по системе каналов, шлюзов и водохранилищ грузы доходили до самого Санкт-Петербурга! Собственно, и создавалась система как раз для снабжения Северной столицы. Регулярное транзитное движение началось в 1713 году, еще при Петре Великом.

Вдоль берегов системы обустраивались бечевники, так называли дороги для лошадей и бурлаков — движущей силы тихоходного грузового флота. Один из таких как раз пролегал в Затверечье, по левому берегу. Сейчас это Затверецкая набережная, где можно найти, к слову, один из валунных мостов тверского бечевника. Он был перекинут через Никитский ручей, бегущий к Тверце в районе одноименного переулка. Сейчас он, правда, называется 1-м Клубным. Сам мост, а точнее, каменная труба, датируется 1825-1826 гг. и считается выявленным объектом культурного наследия. Ручья только, к сожалению, уже больше нет.

С 1850-х Москву, Тверь и Санкт-Петербург связала железнодорожная магистраль, что дало громадный толчок промышленности. Именно с того момента наш город стал стремительно расти за счет строительства предприятий и большого количества крестьян-отходников, стремившихся в Тверь на заработки. Однако Вышневолоцкая водная система какое-то время еще продолжала действовать, пусть и не в прежних масштабах. Окончательно она заглохла как грузовая артерия в конце XIX столетия, перейдя в статус местного водного пути.

Параллельно с упадком системы хирело и Затверечье. Крупные производства обошли его стороной, в основном концентрируясь на правом берегу Волги, поближе к вокзалу с товарным двором, Станционному шоссе (ныне проспект Чайковского) и выстроенным дополнительным веткам железной дороги.

Сонное царство

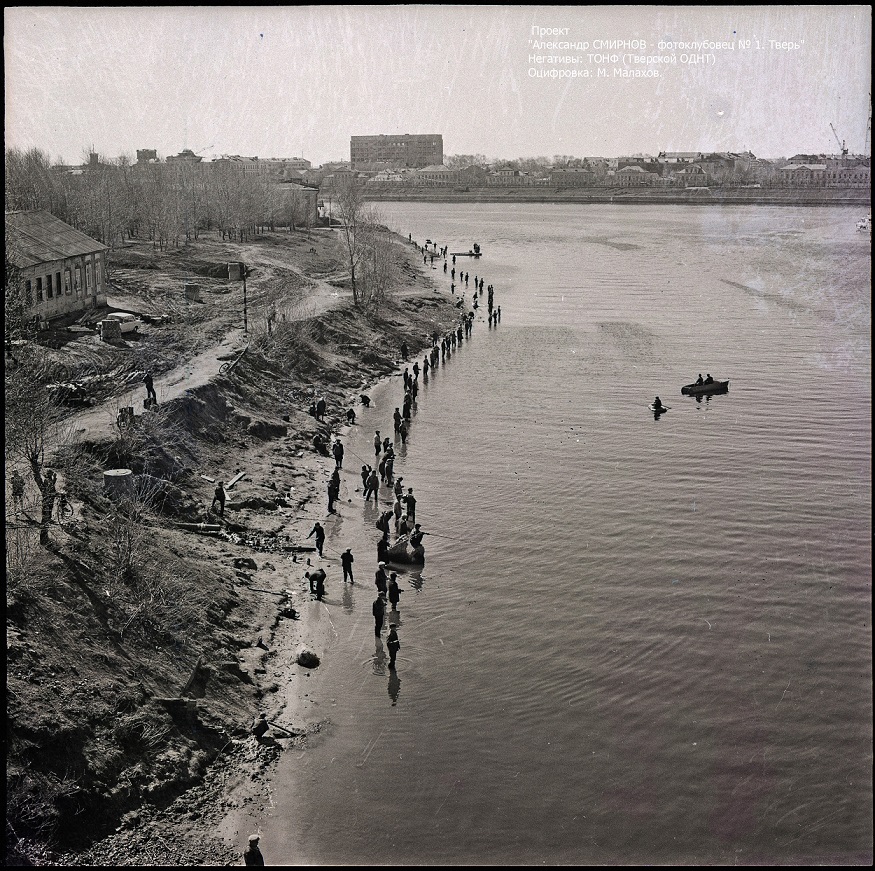

Рыбаки в устье Тверцы, 1967-1970, фото Александр Смирнов

Мешало развитию тверской «Азии» то, что туда было физически сложно попасть. Единственным мостом был пешеходный наплавной, который действовал в основном только летом, а зимой его разбирали, и горожане переходили реку по льду. На архивных фотографиях, впрочем, можно увидеть небольшой мостик, причем разводной, но он скорее был дополнением к морозному панцирю, покрывавшему Тверцу. А вот в межсезонье, весной и осенью, сообщение Затверечья с остальным городом фактически прекращалось.

Вдумайтесь: первая постоянная переправа, которая не зависела от погоды, появилась только в начале 1930-х – меньше века назад! Это Тверецкий мост, получивший потом название Старого Тверецкого, а в 2012-м переименованный в честь инженера Петра Богомолова. Еще один мост, названный Новым Тверецким, появился лишь к началу восьмидесятых. Примерно тогда же открыли Восточный мост через Волгу, и бывшая «Азия» с тех пор имеет максимальную транспортную доступность. Можно, конечно, добавить сюда ближайший к Твери мост Северного обхода, но он все же находится за чертой города. По крайней мере, пока.

Мост Тверецкого бечевника через Никитский ручей, конец 1930-х, кадр из фильма Возвращение (режиссер Ян Фрид)

Однако у вас наверняка возник резонный вопрос: почему же Затверечье не получило мощный толчок в советские времена? Раз уж Калинин в едином порыве с огромной страной развивал промышленность, как вышло, что индустриализация обошла стороной целый район? Вот в том-то и дело, что не обошла. Затверечье могло быть совсем другим, его бы застроили сталинскими высотками в стиле неоклассицизма или даже ампира, улицы наводнили бы не только трамваи, но и троллейбусы, а черта города, кто знает, могла бы дойти до Сахарова, которое не было бы тогда эксклавом, то есть отдельным «филиалом» Твери без общей с ней границы.

Так вполне могло быть. «Азию» растормошили, расшевелили. В Затверечье стали открываться производства, в основном поначалу на базе старых, дореволюционных. Например, скотобойню на улице Розы Люксембург перепрофилировали в мясокобминат. На бывшем пивзаводе Слатинского организовали галалитовое производство — это такой вид пластмассы, из которого, например, делались пуговицы. Там же работал завод фруктовых вод, а хорошо известную нам «силикатку» (КСМ-2) планировали запустить если не в конце тридцатых, то в начале сороковых.

Параллельно с этим открылись сразу два торфопредприятия (тогда они назывались горторфоболотами): в районе современной улицы Ломоносова и рядом с нынешней же «стеколкой». Практически сразу же после постройки моста через Тверцу провели Савватьевскую ветку — сейчас мы знаем ее как улицу Академика Туполева. По ней в 1932-м организовали движение грузовых трамваев до загородных торфоразработок, Савватьевских. Одновременно с этим запустили и пассажирское сообщение.

А потом… Потом началась война.

Разбег в никуда

Церковь Неопалимой Купины, фото до 1917 года, из коллекции А.Н. Семенова

Прежде отметим, что часть старой застройки Затверечья пришлось уничтожить для возведения моста. Но это совершенно не сравнится с теми потерями, что понес старинный посад во время Великой Отечественной. Фашисты рвались и в эту часть города, но наши солдаты их не пустили. Форсировать реку противник не смог. Вот только обстрелы и бомбардировки яростно утюжили Затверечье, ровняя его с землей.

Как только сохранились ближайшие храмы и Свято-Екатерининский монастырь — наверное, чудом. Увы, некоторые уцелевшие во время боев церковные постройки были разобраны уже в мирное время. К примеру, колокольню и трапезную храма Мины, Виктора и Викентия на улице Кропоткина разрушили в шестидесятых. Зачем? Вопрос без ответа, потому что действия эти были лишены смысла.

Цех № 2 Севзапэнерголегпрома (бывшая Никитская церковь), 1977 год, источник фото Летопись Твери, В.Б. Филькенштейн

А промышленность, между тем, все же стала развиваться. После войны были достроены и открыты запланированные предприятия вроде уже названных гигантов, но также на долгое время Затверечье превратилось в царство маленьких заводиков и котельных. Если внимательно рассматривать старые снимки этой части города, всюду можно найти неряшливо торчащие трубы. На месте некоторых маленьких производств сегодня стоят особняки или таунхаусы, как, например, в начале 1-й улицы Александра Невского. До революции там располагался частный кожзавод (не следует его путать с таким же производством в районе реки Лазурь), а после войны в уже национализированных цехах стали производить мебель. В шестидесятых предприятие называлось мебельной фабрикой №3, с конца того же десятилетия и вплоть до девяностых это был цех с таким же номером, но относящийся к мебельному комбинату. Вскоре после распада СССР производство остановилось, а в конце нулевых остатки цехов снесли.

Еще один снимок барахолки, 1973-1975 годы, фото Вячеслав Максимов

Но самым, пожалуй, известным местом притяжения в советском Затверечье был вещевой рынок. «Толкучка», она же «барахолка», изначально располагалась на Тьмацком проезде. Но в 1950-м ее перебазировали за Тверцу, и вот туда-то, говорят, ездил уже весь город! Те наши читатели, кто постарше, наверняка вспомнят собственный опыт. А кто помоложе, пусть порасспрашивают родителей или бабушек с дедушками. Поинтересуйтесь, не поленитесь. О популярности «толкучки», которую еще называли Барминовским рынком, красноречиво свидетельствуют старые фотографии. Достаточно только взглянуть на толпу народа. Да что там говорить — специально для жаждущих закупиться курсировал теплоход. Он собирал пассажиров с небольшой пристани на Степана Разина у детской областной больницы и перевозил их через Волгу до Затверечья.

Закрыли «толкучку» в конце семидесятых. Располагалась она, к слову, на пустыре у бывшего Неопалимовского кладбища. Его, в свою очередь, тоже забросили и уничтожили уже после войны. Одноименный храм при погосте разрушили еще раньше, то ли в конце 1930-х, то ли в начале 1940-х. Сама эта местность в старину называлась Барминым лугом – по располагавшейся рядом Барминой слободе, по ней, кстати, получила свое название и Барминовская улица.

А в девяностых была популярна другая торговая площадка — автомобильный рынок. Располагался он на пустыре справа от Восточного моста, если ехать со стороны улицы Вагжанова. Впоследствии он закрылся, и какое-то время там оставалась пустая площадка, где можно было оттачивать водительские навыки. Правда, неофициально.

Наверное, если бы не распад Союза, история Затверечья могла пойти по-другому. Страна уже к тому времени оправилась от войны, и вполне вероятно, что в бывшей тверской «Азии» появились бы новые широкие улицы и настоящая городская застройка. Увы, что лихие девяностые, что тучные нулевые сделали этот район вотчиной коттеджей и таунхаусов, причем весьма хаотичной.

А жаль, ведь здесь могла быть отличная туристическая зона. Например, в Затверечье можно легко найти границу старого города — это домик мещан Крупенниковых по набережной реки Волги, №59/1. Он стоит там аж с 1790-х годов, уже больше двух веков.

Будем надеяться, простоит и дольше.

Сергей САВИНОВ

Читайте также: